「気・血・水」「陰陽」「五行説」で理解する健康維持の実践方法

こんにちは、Drip & Dose Journal へようこそ!漢方医学は、古代中国から続く体質改善と健康維持の知恵を凝縮した医学体系です。単なる「薬」としての漢方だけではなく、東洋医学の理論を理解し、日常生活に活かすことで、未病を防ぎ、心身のバランスを整えることが可能になります。今回は、漢方医学の基本理論である「気・血・水」「陰陽」「五行説」を軸に、健康を維持するための実践的な方法を詳しく解説します。さらに、コーヒーとの組み合わせで健康をサポートするヒントも紹介します。

漢方医学の基本—「気・血・水」、「陰陽」、「五行説」

東洋医学は、西洋医学とは異なり、体全体のバランスと調和を重視します。その中でも、「気・血・水」、「陰陽」、「五行説」は健康を考える上で基礎となる重要な理論です。

1. 「気・血・水」—体の調和を整える基本要素

東洋医学では、健康を維持するために「気・血・水」のバランスが重要とされています。

● 気(き)—生命エネルギーの源

気の役割

「気」とは、体を動かすための生命エネルギーを指します。食事や呼吸によって取り入れたエネルギーを利用し、活動するために必要な働きを支えます。

主な役割は以下の通りです:

✔ 生命活動の原動力 → 内臓の働きを活性化し、全身の機能を調整

✔ 免疫力の維持 → 外的な病気から体を守る力を強化

✔ 感情の安定 → 自律神経の調整を助ける

気が不足・滞るとどうなる?

✅ 気虚(ききょ) → 気が不足すると、体力低下や免疫力の低下を引き起こします。 症状:疲れやすい、息切れ、冷え性、動悸、倦怠感

✅ 気滞(きたい) → 気の流れが悪くなると、ストレスが溜まりやすくなります。 症状:イライラしやすい、肩こり、胃の不調、頭痛

気を補う&巡らせる方法

☀ 運動を取り入れる → 気を巡らせ、体の活力を高める(軽いストレッチやウォーキング)

☕ 温める飲み物を摂る → コーヒーにシナモンや生姜を加えると気の流れをスムーズにする

🧘 深呼吸をする → 呼吸を整えて、自律神経を安定させる

●血(けつ)—栄養と体温を維持する

血の役割

「血」は、栄養や酸素を全身に運ぶ役割を持ち、肌や髪の健康にも関与しています。また、体を温める働きもあり、血流が良好であれば冷えに悩まされることもありません。

主な役割は以下の通りです:

✔ 全身への栄養供給 → 肌・髪・筋肉の健康維持

✔ 温かさの維持 → 血流が良いと冷えにくくなる

✔ 精神の安定 → 血の巡りが良いとリラックスしやすい

血が不足・滞るとどうなる?

✅ 血虚(けっきょ) → 血が不足すると、顔色が悪くなり、体が冷えやすくなります。 症状:めまい、立ちくらみ、乾燥肌、抜け毛、冷え性

✅ 瘀血(おけつ) → 血流が滞ると、痛みやくすみが起こりやすくなります。 症状:肩こり、頭痛、肌のくすみ、関節痛

血を補う&巡らせる方法

🍵 黒糖やナツメを取り入れる → 血を補う食材を摂る

🚶 適度な運動やストレッチ → 血流を改善し、冷えを防ぐ

☕ 深煎りコーヒーを選ぶ → コーヒーに黒糖や紅花を加えると巡りを促進

●水(すい)—体液と代謝の調整

水の役割

「水」は血液以外の体液(リンパ液、関節液、消化液など)を指し、体の潤いを保つために必要な要素です。水の巡りが悪いと、むくみや消化不良を引き起こしやすくなります。

主な役割は以下の通りです:

✔ 体を潤す → 肌や髪の乾燥を防ぐ

✔ 消化をサポート → 胃腸の働きを助ける

✔ 老廃物の排出 → 代謝を促進し、むくみを防ぐ

水が不足・滞るとどうなる?

✅ 陰虚(いんきょ) → 水が不足すると、体の乾燥が進み、肌荒れや便秘が起こりやすくなります。 症状:喉の渇き、便秘、肌が乾燥しやすい

✅ 水滞(すいたい) → 水の巡りが悪いと、むくみや体の重だるさを感じるようになります。 症状:むくみ、下痢、消化不良、疲れやすい

水を補う&巡らせる方法

💧 適度な水分補給 → 一気に飲まず、常温の水をゆっくり摂る

🍵 ハトムギ茶や緑茶を活用する → 余分な水分を排出し、水の代謝を促す

☕ コールドブリューコーヒーを選ぶ → 胃に優しく、ミントを加えることで爽快感アップ

この三要素が整っていると健康ですが、どれかが不足したり滞ると不調を引き起こします。

☕ コーヒーとの関連性

- 気が不足する人 → モカ系コーヒー+シナモンでエネルギー補給

- 血の巡りが悪い人 → 深煎りコーヒー+黒糖で血流促進

- 水の代謝が悪い人 → コールドブリュー+ミントでむくみ解消

2. 陰陽—バランスを取るための基礎理論

漢方医学では、すべてのものは「陰」と「陽」の二つのエネルギーで構成されていると考えます。

陰の性質

- 体を冷やす・落ち着かせる

- 夜・静かな環境・休息・リラックス

- 水分を保持し、潤いを与える

- 内向的で穏やか、休息を必要とする

陽の性質

- 体を温める・活性化させる

- 昼・動きのある環境・活動・エネルギー

- 代謝を促進し、循環を活発にする

- 外向的で積極的、活発に動く

バランスが崩れると不調が現れるため、陰陽の調和を意識することで健康を維持できます。

陰陽のバランスが崩れるとどうなる?

✅ 陰が過剰な場合(陰盛・いんせい) → 体が冷えすぎる、エネルギー不足 症状:寒がり、疲れやすい、むくみ、消化不良、手足の冷え

✅ 陰が不足する場合(陰虚・いんきょ) → 乾燥しやすい、水分不足 症状:肌の乾燥、喉の渇き、ほてり、不眠

✅ 陽が過剰な場合(陽盛・ようせい) → 興奮しすぎる、熱がこもる 症状:のぼせやすい、顔が赤い、怒りっぽい、動悸

✅ 陽が不足する場合(陽虚・ようきょ) → 活力不足、冷えやすい 症状:冷え性、倦怠感、消化機能低下、体温低下

陰陽のバランスを整える方法

陰を補う方法(陰虚を改善)

✅ 水分をしっかり摂る(白湯やハーブティー)

✅ 睡眠をしっかり取る(夜のリラックスタイムを意識)

✅ 湿度の高い環境を心がける(肌の乾燥を防ぐ)

陽を補う方法(陽虚を改善)

✅ 体を温める食材(生姜、シナモン、ニンニク)を摂る

✅ 適度な運動を取り入れる(ウォーキングやストレッチ)

✅ 朝に太陽の光を浴びて気を巡らせる

コーヒーと陰陽の関係

コーヒーは、体質によって陰陽のバランスを整える飲み物として活用できます。

☕ 陽を補いたい(冷えやすい・気力が不足) → 深煎りコーヒー+生姜(体を温め、気を巡らせる) ☕ 陰を補いたい(興奮しやすい・睡眠不足) → デカフェコーヒー+ハーブティーブレンド(リラックス効果)

このように、陰陽のバランスを意識しながら飲み物を選ぶことで、日々の健康をより良いものにすることができます。

3. 五行説—自然と体の関係を理解する

五行説(ごぎょうせつ)は、古代中国から伝わる哲学であり、「木・火・土・金・水」の五つの要素が自然界と人体に存在し、それらが循環しながらバランスを保つことで健康が維持されるという考え方です。

この理論は、東洋医学や風水、武術、さらには食養生などにも応用され、人間の体、感情、性格、環境の変化までも五つの要素で説明できるとされています。

五行説の基本—五つの要素とその役割

五行説では、「木・火・土・金・水」の五つの要素が互いに関係しながらバランスを取っています。それぞれが異なる働きを持ち、体内の臓器や性格にも影響を与えます。

| 五行 | 特徴 | 体の働き | 関係する臓器 |

|---|---|---|---|

| 木(もく) | 伸びやか、成長、活動 | 気の流れを良くする | 肝・胆 |

| 火(か) | 熱、活性化、興奮 | 血流を促進し、温める | 心・小腸 |

| 土(ど) | 安定、調和、消化 | 栄養を吸収し、全身へ供給 | 胃・脾 |

| 金(ごん) | 収縮、浄化、呼吸 | 免疫力を高め、体を守る | 肺・大腸 |

| 水(すい) | 貯蔵、排泄、循環 | 体液の調整、生命維持 | 腎・膀胱 |

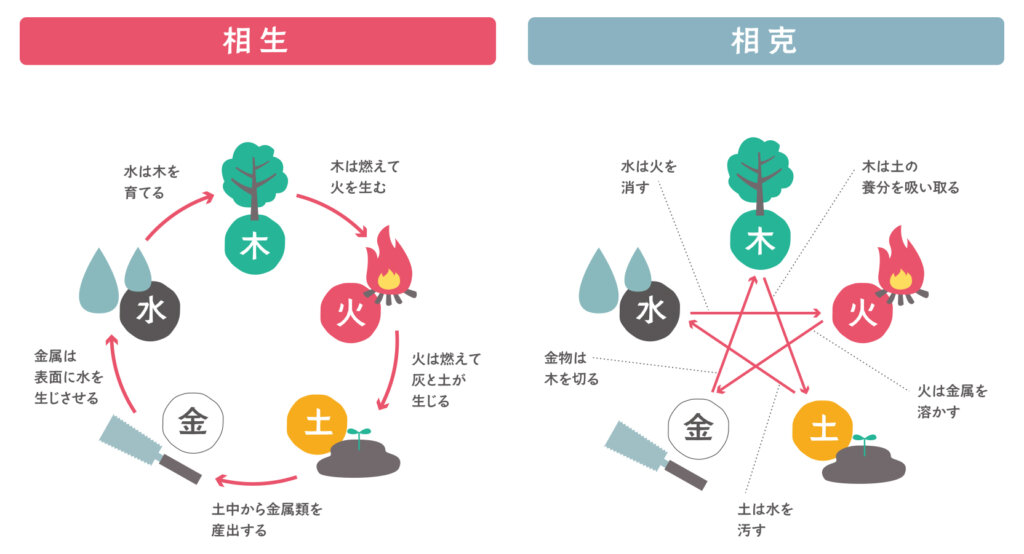

五行の関係性—相生と相克

五行説では、それぞれの要素が自然に助け合う関係(相生)と、抑制し合う関係(相克)を持っています。これによって、体のバランスが調整されます。

● 相生(そうじょう)—互いに育て合う関係

「木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木」という循環で、五行は互いに助け合いながらバランスをとっています。

例えば:

✅ 木は火を生む → 木が燃えて火になる(成長すると活性化する)

✅ 火は土を生む → 炎が灰になり土に還る(熱が血流を促進する)

✅ 土は金を生む → 土の中から鉱物が生まれる(栄養が体を強くする)

✅ 金は水を生む → 金属が冷えて水滴を作る(免疫力が体液調整を助ける)

✅ 水は木を生む → 水が植物を育てる(腎が肝を守る)

このように、五行は循環しながら生命活動を支えています。

●相克(そうこく)—互いに抑制する関係

五行にはバランスを保つために抑制し合う関係もあります。

✅ 木は土を抑える → 木の根が土を締め付ける(ストレスが消化機能を乱す)

✅ 火は金を溶かす → 炎が金属を溶かす(熱が免疫力に影響)

✅ 土は水を吸収する → 土が水を吸い込む(消化機能が体液バランスを調整)

✅ 金は木を切る → 金属の刃が木を切る(呼吸器の不調がストレスに影響)

✅ 水は火を消す → 水が火を消す(腎が心臓の働きを抑える)

このように、抑制することで過剰な働きを防ぎ、健康を維持しています。

五行を活かした健康管理

五行説を活用すると、自分の体調や体質に合わせた健康管理が可能になります。

① 自分の体質に合った食材を選ぶ

五行の性質に合わせて食材を選ぶことで、健康状態を整えやすくなります。

✅ 肝(木)が弱い人 → 緑の野菜・酸味のあるもの(柑橘類)

✅ 心(火)が弱い人 → 赤い食材・温めるもの(トマト、唐辛子)

✅ 脾(土)が弱い人 → 黄色い食材・消化を助けるもの(かぼちゃ、米)

✅ 肺(金)が弱い人 → 白い食材・免疫を強化するもの(大根、しょうが)

✅ 腎(水)が弱い人 → 黒い食材・水分代謝を調整するもの(黒豆、海藻)

②コーヒーとの組み合わせ

コーヒーも五行の考え方に応じて選ぶことで、より健康的に楽しむことができます。

✅ 木(肝)の働きを助ける → 浅煎りコーヒー+レモン(肝の巡りを良くする)

✅ 火(心)の活性化を促す → 中煎りコーヒー+シナモン(血流を温める)

✅ 土(脾)の消化を整える → デカフェ+黒糖(消化器の負担を減らす)

✅ 金(肺)の免疫力を高める → 深煎りコーヒー+生姜(風邪予防)

✅ 水(腎)の働きをサポート → コールドブリュー+ハトムギ(余分な水分を排出)

五行を意識しながらコーヒーを楽しむことで、体質に合った健康管理ができます。

漢方の考え方を取り入れた健康維持の実践方法

漢方医学の知恵を日常生活に活かすことで、より健康的な体作りが可能になります。

✅ 食生活を整える → 体質に合った食材を選ぶ

✅ 運動を取り入れる → 気の流れをスムーズにする

✅ ストレスを軽減する → 自律神経のバランスを整える

コーヒーを上手に活用しながら、東洋医学の視点で健康管理を行いましょう!

次回の投稿テーマ

次回のDrip & Dose Journalでは、「生薬とは?東洋医学の視点で見る薬草の力」 をテーマにお届けします。

生薬は、植物や鉱物などの自然由来の成分を用いた伝統的な薬のことを指し、漢方医学では非常に重要な役割を担っています。現代医学とも組み合わせることで、より効果的な健康管理が可能になるのです。

次回の記事では、生薬の基本的な考え方、代表的な生薬の種類とその効能、そして日常生活での取り入れ方について詳しく解説します。さらに、コーヒーとの組み合わせで健康をサポートするアイデアもご紹介する予定ですので、ぜひお楽しみに!